はじめに

相矢倉は歴史のある戦型で、タイトル戦等でも数々の名勝負が繰り広げられてきた戦法である。

現在では相居飛車の主流の座を角換わりに受け渡した格好となっているが、今でも序盤の駒組みに注意を払えば相矢倉の展開に進むことも起こりうる。

近年では先手が後手の急戦策を警戒して飛車先の歩を早めに2五まで決める展開が増えてきたため飛車先保留矢倉にはなりにくい。

▲2五歩型の矢倉戦では今回記事にした「脇システム」がひとつの有力策となる。

floodgateの棋譜を題材としてその攻防を検討していきたいと思う。

矢倉脇システムの実戦例

動く将棋盤は以下のリンクから

棋戦:wdoor+floodgate-300-10F+NNUEkai7_d2.1_i9_7960X+Incinerator+20181205030001

先手:NNUEkai7_d2.1_i9_7960X

後手:Incinerator

(初期局面)

(初手からの指し手)

▲7六歩 △8四歩 ▲6八銀 △3四歩 ▲7七銀 △6二銀 ▲2六歩 △7四歩 ▲2五歩

(下図)

現代矢倉の先手番は対矢倉左美濃急戦を避ける意味で5手目に▲7七銀と上がり、その後▲2六歩~▲2五歩と飛車先の歩を早めに決めるのが主流となっている。

(上図からの指し手)

△8五歩 ▲7九角 △3二銀▲5六歩 △3三銀 ▲7八金 △3二金 ▲6九玉(下図)

後手も早めの速攻を意識して△8五歩と伸ばす。

△8五歩では2筋に備えて△3二金と上がっておく手もfloodgateではよく指されている。

△8五歩に対する先手の▲7九角がやや珍しい一手で、△7三桂には▲6八角で受けようとしている。

▲7九角に対して後手は△3二銀と上がり▲5六歩(次に▲2四歩を狙っている)には△3三銀と2筋を受けた。

(上図からの指し手)

△5四歩 ▲3六歩 △4一玉 ▲5八金 △5二金 ▲4八銀 △3一角▲6六歩 △4四歩▲1六歩 △9四歩 ▲9六歩 △1四歩 ▲4六角 △6四角(下図)

ここからはしばらく駒組みが続く。

互いに端歩を突き合ってから先手が▲4六角と出て後手もそれに合わせて△6四角と角を合わせる。

(上図からの指し手)

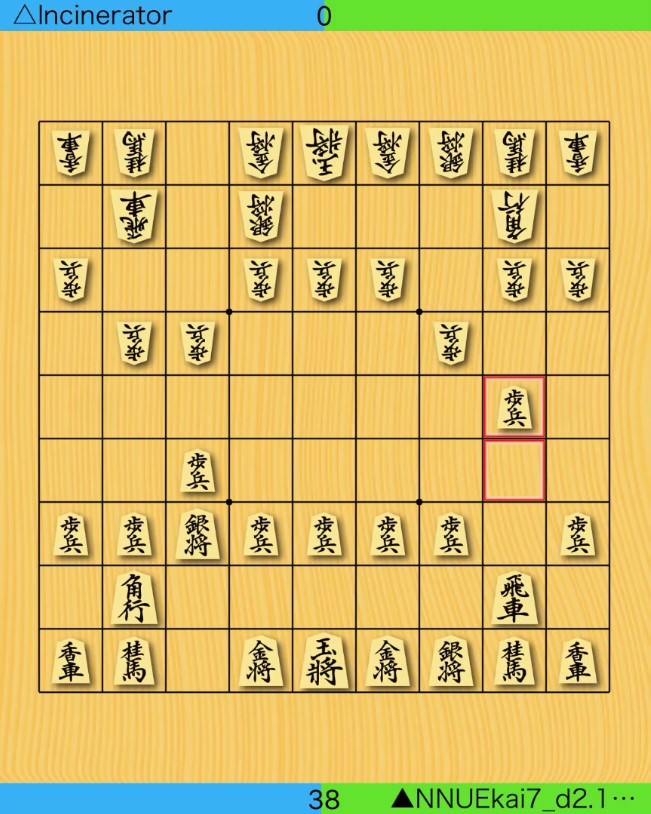

▲7九玉 △3一玉 ▲8八玉 △7三銀▲6七金右 △4三金右 ▲3七銀 △2二玉

(下図)

駒組みが完了し、上図は脇システムの基本形とも呼べる形だ。

定跡手順ではここから▲6四角△同銀▲2六銀と進む進行が多いが、▲6四角に対して△同歩と取る手がコンピュータ将棋では指されている。

以下参考棋譜(先手が序盤で▲9七角~▲7九角と指して手損したので▲4六同歩)

この変化があるため、本局で先手は違う指し方を選んだ。

(本譜局面図再掲)

(上図からの指し手)

▲2六銀 △4六角 ▲同 歩 △4七角 ▲3五歩 △3六角成(下図)

単に▲2六銀と出る手も昔から指されており、考えられる一手だ。

△4六角▲同歩△4七角に対して▲3七銀と引く点も考えられるが、以下△7五歩▲同歩△6九角成▲6八金引 △5九馬 ▲4八銀 △4九馬 ▲6七角△同馬 ▲同金直 △5八角(参考図)と進むと千日手模様となり後手としては満足となる。

よって本譜は▲3五歩△3六角成と進行した。

(本譜局面図再掲)

(上図からの指し手)

▲3四歩 △同 銀▲3七銀 △4七馬 ▲3六角 △同 馬 ▲同 銀 △3五歩(下図)

▲3四歩からの手順は一本道だが、△3五歩と打たれた局面で先手は銀の引き方が2通りある。

(上図からの指し手)

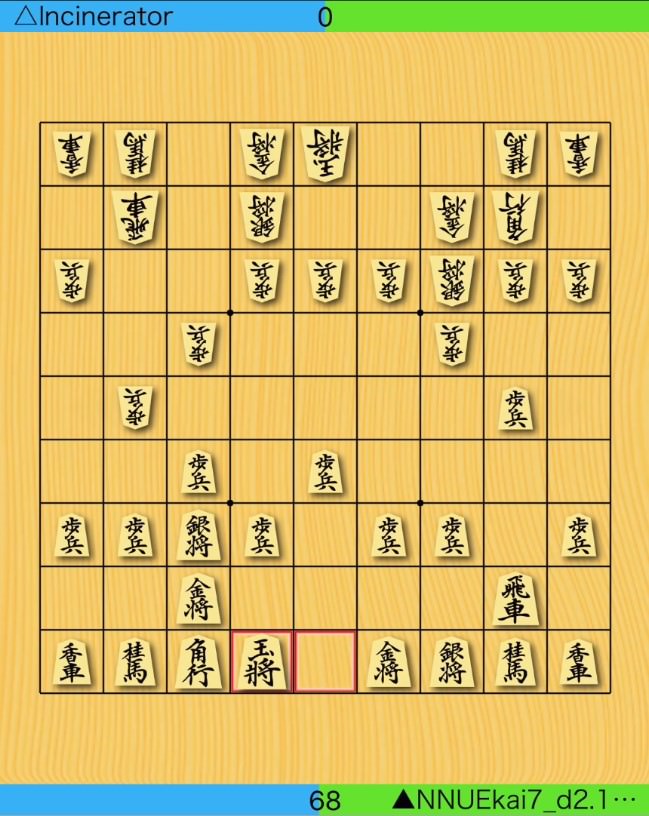

▲2七銀 △6九角 ▲4五歩 △同 歩 ▲4四歩 △3三金寄▲4八飛 △4六歩 ▲同 飛 △5八角成(下図)

本譜は△3五歩に対して▲2七銀と引いた、これは次に▲2六銀と指せれば▲1五歩や▲4五歩△同歩▲3五銀のような狙いがあり先手が面白い。

△3五歩に▲4七銀は以下△6四銀▲6五歩△5三銀(参考図)と進むと後手に不満がない。

本譜は△3五歩に▲2七銀だが、そこで△6九角が継続手。

▲2六銀と指すと△3六角成と持たれられると先手が困る。

▲4八飛に対して△2五角成ならば▲3七桂がぴったりだが、△4六歩▲同飛△5八角成が好手順だった。

(本譜局面図再掲)

(上図からの指し手)

▲3七桂 △7五歩 ▲同 歩 △7六歩 ▲同 金 △5七馬 ▲4九飛 △5八馬▲4六飛 △5七馬 ▲4九飛 △9五歩(下図)

後手は△7五歩~△7六歩と小技を繰り出す。

△7六歩に対して▲同銀と取るのは以下、△8六歩▲同歩△同飛▲8七銀△同飛成▲同 玉△8六歩▲同玉△5九馬(参考図)と進んで後手の技が決まる。

よって本譜は▲同金と取ったが、その後少し千日手模様の手順が続いた後に後手から△9五歩と局面を打開した。

(本譜局面図再掲)

(上図からの指し手)

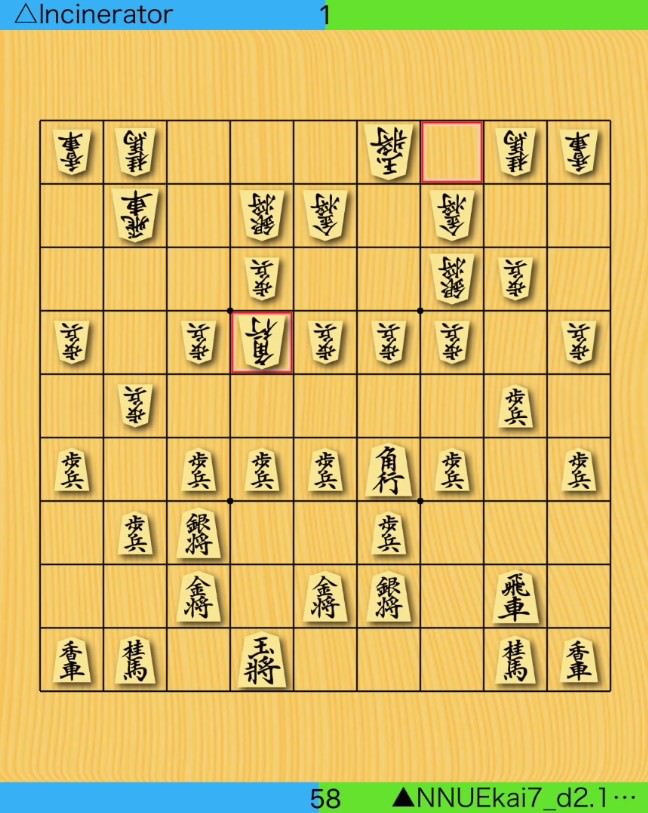

▲同 歩 △同 香 ▲同 香 △4七歩 ▲9三香成 △4二飛 ▲4三香 △5二飛▲4一角 △6二飛(下図)

▲9五同歩に対して△同香が思い切った一手。

香車は渡したものの、△4七歩が次のと金作りと飛車の利きを遮る、攻防に利いた好手となった。

▲9三香成に△同桂と取ると▲9四歩から上部を開拓される恐れがある。

ここは△4二飛と逃げておき、その後も相手の手に乗って△5二飛~△6二飛と受けに回れば、先手の▲2七銀が全く使えていないので駒の働きの差で後手有利な局面となった。

この将棋の総棋譜は以下から

矢倉脇システムのまとめ

矢倉脇システムは現代矢倉が序盤で後手からの速攻を警戒して早めに▲2五歩と決めることに呼応して先手から誘導しやすい作戦となっている。

同型からどのように仕掛けていくかが先手の課題であるが、従来からよく見られていた▲6四角には△同歩と取る手が発見されて後手も戦えることがわかってきた。

よって本局の先手は▲2六銀と指したが、△4六角▲同歩△4七角以下の進行は後手にとっても不満のない流れとなった。

先手としては基本図までの駒組みで工夫するか、その他の仕掛け筋を考えなければならないかもしれない。

脇システム以外では最近では(下図)のような土居矢倉に組むのも有力視されている。

後手:ARO 後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・ ・ ・ ・v角v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v玉 ・ ・|二 |v歩 ・v桂v銀 ・v金v銀v歩 ・|三 | ・ ・v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 銀 金 ・ 銀 桂 ・ 歩|七 | ・ ・ 玉 角 金 ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手:DM 先手の持駒:なし 手数=39 ▲6八角 まで 後手番

このような土居矢倉の攻防も本ブログではまた検討していきたいと考えている。

確かに、先手矢倉は90年代や00年代のことを考えればかなり出現率が減り、また後手にとって有力な指し方が多く先手はやや苦戦しているのが現状だ。

しかし、今後有力な指し方が発見されればまた矢倉は復活するかもしれない。

今後も矢倉戦の動向に注目していきたい。